『剣道』の魅力とは

150年以上昔の明治維新以降、武士(侍)はいなくなり、

現代社会において、刀を用いて戦うなどということは決してありません。

それ故、お父さんお母さん方も「剣道」をご覧になられる機会が少なく、

『剣道』についてあまりご存知でない方が、沢山おられると思います。

そんなお父さんお母さん方が、お子さんに剣道をやらせる上で、

心配な点や不安に感じられることを少しでも取り除き、

スポーツ競技としてばかりでなく、

人間形成の道ともなる「剣道の魅力」をご理解いただけるよう

以下の順序で説明させていただきます。

『剣道』って、どんな競技なの?

まず、今も尚、『剣道』が武道のひとつとして存続し、日本国内において170万人以上、海外においてもおよそ70万人の愛好者がおられるのは、何故なのでしょう?

それは、「剣道」が、人間形成や精神力の育成、礼の作法などを学びながら、

老若男女、誰でも、そのレベルに応じて段階を踏んで修得できる生涯スポーツとして楽しむことが出来るからです。

「剣道」は、テレビの時代劇などで刀を使った戦いを模した「殺陣」とは異なります。

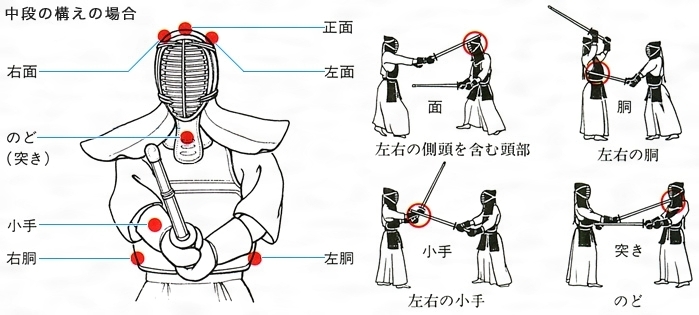

実際の剣道の決め技は、「面」「小手」「胴」の3つが基本となり、

高校生以上では、これに「突き」が加わります。

それぞれの打突部位を守るための防具を身につけ、

竹刀を用いて相手よりも先に有効打突(一本)を取ることで勝敗を決するのですが、

ただ単に、相手よりも時間的に早く打突部位を打てたというだけでは、

有効打突(一本)にはならないところに『剣道』の奥深さがあり、

ここに、西洋の剣術がスポーツとなった「フェンシング」との大きな違いがあります。

少々分かりづらいと思いますので、具体的な例で説明させていただきます。

下のビデオは、2007年の第55回全日本剣道選手権大会決勝戦での「相打ちの面」を、

あるテレビ番組内で解説されたものです。

このビデオでは、寺本選手と高鍋選手の「相打ちの面」を、

ハイスピードカメラを用いて、

どちらが先に打っていたのかを比較したような解説になっていますが、

例えどんなに優れた審判であっても、

100分の1秒単位の早さの違いを肉眼で判断することは不可能です。

では、何故、すべての審判が瞬時に、寺本選手の面に旗を揚げたのか?

ここに、単に時間的な打突の早さを競うのではない『剣道』の奥深さがあります。

それは、剣道で一本をとるためには、

『気、剣、体の一致』といわれる有効打突(一本)の定義があり、

全日本剣道連盟の試合規則には「有効打突は、充実した気勢、適正な姿勢をもって、竹刀の打突部で打突部位を刃筋正しく打突し、残心あるものとする」

と定められています。

試合では、審判が目視によって一瞬の内にこれらを見極め、有効か否かの判定を下します。

つまり、上のビデオでは、両選手がお互いの動きに瞬時に反応し合いながらも、

寺本選手の面が、これらの要素において勝っていたから有効(一本)となったのです。

剣道は、相手と一対一で対戦する対抗戦でありながら、

ある意味、打突が決まった瞬間の美しさ(格好良さ)が問われる感覚的な要素もあり、

堂々とした構えから、正しい姿勢での一瞬の打突(技の冴え、切れ、鋭さ)、

そして、残心までの充実した気勢を身に付け、

それらが自然にできるようになるまで、

基本稽古や打ち込み稽古では、何度も反復練習を繰り返さなければなりません。

これが基礎体力や持久力を養います。

また、充実した気勢とともに、正しい姿勢での技の冴えを身に付けるためには、

ただ単に腕のみで竹刀を振るのではなく、

素早い体さばきや足さばきを修得しなければならないために、

身体全体を使った全身運動として運動能力の発達を促します。

常に対戦相手の動きへの集中力が求められるとともに、

相手の動きから心の動きをも察知する洞察力、

相手の動きに瞬時に反応して素早く技を出すための判断力や瞬発力が養われ、

身体ばかりでなく運動(反射)神経、強いては、脳の働きをも鍛える効果があります。

長い経験を積み高段者になるほど、技(脳)が鍛えられ、

何も意識すること無く、「無心の境地」で相手と対峙し、

相手の動きに応じて、無意識のうちに瞬時に技が出せるようになるところに、

『剣道の奥義』があると言われています。

近年の脳科学の研究では、視覚情報からの思考・判断によって意識して行っていた動作が、

経験を積むことで視覚と動作との間に新たなニューロン(神経)ネットワークがつくられ、

視覚情報から瞬時に脳が判断して、反射的に動作が起こると言われています。

さらに、身体を鍛える運動競技としてばかりでなく、

『剣道』の修練の過程においては、「心の有り様が、技や姿勢、態度に出る」と言われ、

「礼に始まり、礼に終わる」、「打って反省、打たれて感謝」など、

すべてにおいて「礼儀礼節」を重んじるとともに、

恐怖心を振り払い思い切って打ち込んでいく「勇気」、

打たれても打たれても負けじと打ち込んでいく「根性」、

苦しい稽古に耐えるための「忍耐力」、

自己をさらなる高みへと磨いていく「克己心」、

相手の痛みを知る「思いやり」などの精神修養ばかりでなく、

1900年にアメリカで著わされた新渡戸稲造氏の『武士道』

に通じる武道の精神を学ぶことも、『剣道』の奥深さであり、

特に、海外の剣道愛好者が憧れる魅力のひとつとなっています。

「剣道を習うと、争いを好む過激な性格になるのではないか?」とか、

「防具をつけているとは言え、危険なのではないか?」といった心配は一切ご無用です。

全日本剣道連盟は、剣技よりも礼節を重んじることによって

「人間形成」を図るための道として剣道を推奨しており、

「稽古を続ける事によって心身を鍛錬し、基本的な人間形成を目指す」

という理念が掲げられています。

つまり、剣道は、技を磨くための修練によって、身体を鍛え心を学ぶ武道なのです。

今後のグローバルな国際社会においては、『剣道』を修得した子どもたちが、

日本文化としての『武道』の精神を、海外の人々に語れることも、

国際人として活躍する上での人間力を高める資質のひとつになると思われます。

子どもの適度な運動習慣と強く正しい心の育成のために

私たちが子供の頃は、何かのスポーツクラブに属さなくとも、

野山を駆け回ったり、

稲刈りを終えた田んぼで追いかけっこをしたり、

放課後の校庭で野球やサッカーをすることで、

知らず知らずのうちに身体が鍛えられ、運動能力も発達したと思います。

ところが、今の都会の子ども達の生活環境を見ると、

自由に走り回れる場所が少なく、

学校や塾での勉強以外の時間も、テレビゲームや携帯ゲームに夢中になってしまい、

何かのスポーツクラブに所属していなければ、

身体を動かす機会、つまり運動をする機会がどんどん減っているように思えてなりません。

実際、文部科学省の調査では、現代の子供の運動能力は、

30年前の子供に比べ一部では20%近く下回っているという結果や、

1週間のうち体育の授業以外では、全く運動しない小学生や中学生が増えている一方で、

厳しいスポーツクラブなどで、7時間以上の過度な運動をしている子どももいて、

子どもの運動習慣の二極化が進んでいるという報告がなされています。

身体が作られていく大切な成長期がこのような状況で、

子どもたちの将来は果たして大丈夫なのでしょうか?

大人になってからの運動能力や運動習慣は子どもの頃に育まれるものです。

「健全な精神は、健全な肉体に宿る」と言われるように、

身体がひ弱で不健康な大人になってしまっては、

どんな才能も充分に生かすことが出来なくなってしまいます。

また、時々「塾に通わなければならないので、剣道の稽古に行けなくなりました。」と、

中途半端なままで休会される方がおられます。

これは子育てにおいて「何を優先させるか?」という各家庭の価値観の違いですから、

無理に引き留めたりはしませんが、昔から「文武両道」あるいは「文武不岐」と言われるように次のような考え方もあります。

剣道に限らずスポーツ全般について言えることではありますが、

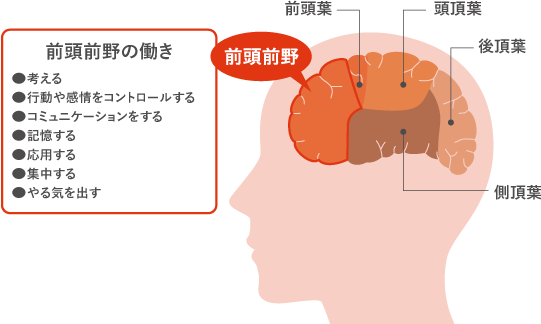

幼少期から青年期の脳の発達において、剣道の稽古を定期的、継続的に行うことは、

特に人間が人間らしくあるためにもっとも必要な存在である「前頭前野」を活性化する効果が高く、人格形成ばかりでなく、

集中力が高まり、頭の回転が速くなることで脳の成長にいい波及効果をもたらします。

人間は動物であり、自然や天敵と戦いながら生き伸びるために動き回る、

つまり、長い年月をかけて活動することによって脳が進化してきたのが、

今の私たち人間です。

私たちの祖先は、天敵と戦いながら食料を追い求め野山を駆け回り、積極的に筋肉や骨を成長させながら、より効率的な食料獲得の術を創造するために試行錯誤を繰り返し、

それらを記憶して、必然的に生きるために活動しながら頭(脳)を使い進化してきました。

それ故、現代のわたしたちの身体においても、運動をして骨や筋肉を鍛えると脳を発達させる生理活性物質(メッセージ物質)が分泌されることが、近年の研究から明かになっています。決して、子どものころから机に向かい知識を詰め込んで進化してきたのではありません。

成長期の子どもは、胎児から成人へと進化する途上にあると言っても過言ではなく、

幼少期から思春期までの様々な体験を通して、骨や筋肉を成長させながら脳に多様な刺激を与えることが大切です。

なぜなら、どんな刺激を与えどんな記憶を残すかによって、その後の成長が大きく左右され、青年期から成人にかけての脳力や思考力、性格の発育に大きな影響を及ぼすからです。

勉強以外に、自分がやりたいと思った何かを最後まで一生懸命やり通す根性、

苦しさや厳しさに負けない忍耐力、

困難に立ち向かって行く勇気や、怖さに打ち勝つ克己心、

どうしたら上手くなるのか、どうしたら強くなれるのか、

失敗しながらでも、そんな創意工夫を何度も何度も自ら積み重ねる努力や思考力、

そう言った幼少期から青年期へと成長する過程において培われる強い心や脳力・体力は、

子どものころからの様々な体験を通して培われるものであり、

誰かから教えられるものでもなければ、

知識を詰め込んだり、問題を解いてさえいれば養われるというものでもありません。

人間として成長することと、学力があるということは決して同義ではなく、

全く別のことながらどちらも大切なのです。

我が子の将来を真剣に考え、「たくましい人に育てたい」と思われるなら、

「適度な運動習慣をしっかり身につけることは、

勉強に時間を費やすのと同じくらい大切なのだ」と学ばせることや、

我が子の適正に応じて、限られた時間の中で、何を優先してどのような経験を積ませるように導くかは、とても大事なことであり大人の責任なのです。

成長期の子どもに、「運動する時間を削ってでも、塾に通わせて勉強させた方がいい。」と短絡的に考えるのは、いささか早計なのではないでしょうか?

『剣道』の現状と将来性

日本でメジャーなスポーツと言えば、

明治以後、海外から入ってきた、野球、サッカーをはじめとして、

テニス、卓球、バレーボール、バスケットボール、バドミントン、ゴルフ、水泳などが、

テレビで実況放送され、スポーツニュースでも取り上げられ話題にもなります。

それに対し、『剣道』はというと、あまりニュースにも、話題にもならないために、

武家時代の武士(侍)が刀で闘うための剣術から派生した、

今では時代遅れの古臭い遺物と思われる方がおられるかもしれません。

実は、第二次世界大戦後のGHQ統治下において、

『剣道』は、戦前の軍隊に結びつく危険なものとして、

「武道禁止令」によって抑圧・禁止されたことにより、一時的に衰退しました。

しかし、1951年に日本の主権が回復されてからは、

人間形成や精神力の育成、礼の作法などを体系的に包摂した『剣道』の心を知る剣道愛好者が集う全日本剣道連盟が、1952年に設立され、

武道として、スポーツ競技として、形やルールを整えながら現代の人々にまで受け継がれ、

今日の日本国内における剣道人口は、全日本剣道連盟によると2017年3月末の有段者登録者数は、185万人以上で、オリンピック競技となっている柔道の国内競技者人口の10倍以上になり、世界の剣道競技者人口のおよそ7割を日本人が占めるそうです。

毎年11月3日の「文化の日」には、日本武道館にて「全日本剣道選手権大会」が開催され、日本各地の予選会を勝ち上がった強者が「日本一」の称号を懸けて鎬を削ります。

毎年その試合の様子は、当日午後からNHKのBSと総合でリレー中継されています。

- 剣道修練の心構え、歴史などは、全日本剣道連盟の「剣道の理念」をご参照下さい。

日本では、剣道の武道としての伝統や精神性を重んじるが故に、

すべての剣士はアマチュアであり、賞金を懸けた大会はひとつもありません。

それ故、今後もプロ剣士が誕生することはなく、純粋アマチュア競技であり続けます。

マスコミなどのニュースになることも、これからもほとんどないでしょう。

しかし、近年、海外からの日本文化への関心の高さから、

クール・ジャパン(「格好いい日本」みたいな意味です)のひとつとして『剣道』は海外から大変注目されており、世界各地でその競技人口は増えています。

1970年から3年ごとに開催されてきた「世界剣道選手権大会」は、

既に17回開催の歴史があり、

国際剣道連盟への加盟数は、1970年の設立当初の17カ国・地域から、

2015年時点で57カ国・地域に増えています。

2003年7月 第12回世界剣道選手権大会 - 日本チーム主将 栄花直輝選手のドキュメント

2009年8月 第14回世界剣道選手権大会 - 日本チーム主将 寺本将司選手のドキュメント

2009年8月 第14回世界剣道選手権大会 - 日本チーム 高鍋進選手のドキュメント

第51回(2012年)・52回(2013年)全日本女子剣道選手権大会 - 優勝 山本真理子

「何故、それほど人気がありながら、オリンピック種目にならないのか?」

という疑問については、こちらの記事を読んでいただくとご理解いただけます。

参考記事:剣道からKENDOへ 世界大会で見せた日本の心

2015年6月2日付け 日本経済新聞電子版

新渡戸稲造:著『武士道』とは?

原著は英文で書かれていたため、現在でも数多くの翻訳版が出版されています。

1900年(明治33年)にアメリカで英文で書かれた

『BUSHIDO The Soul of Japan』と題する書籍が出版され、大きな話題となり世界的なベストセラーとなります。

著者は、当時アメリカで療養中だった日本人、新渡戸稲造氏。

本書を著わす直接の発端は、アメリカ人である彼の奥さん、

メアリーから「日本人の考え方や習慣は、なぜ日本で行き渡っているのか?」について、頻繁に質問されたことに始まり、

ベルギーの法学者、ラブレー博士との会話の中で、

「宗教教育がない日本はどのようにして子孫に道徳を教えるのか?」と問われた際に、

その質問に即答できず、それ以後、その問いが頭を離れることがなかったことにあります。

札幌農学校時代にクラーク先生の教えを学び、キリスト教の洗礼を受けた後、

「太平洋の架け橋となって日本と欧米をつなぎたい」という志を抱いて、

アメリカ留学やドイツ留学をして、海外生活を送りながら欧米を見聞していく中で、

欧米人との交流を通して西洋の文化や精神にも精通したことで、

却って、日本人としてのアイデンティティーを強く感じていた新渡戸稲造氏は、

ラブレー博士との会話からおよそ10年後の1899年に、

「私に善悪の観念を吹き込んだものは、

封建制の下で武士によって培われた価値観や道徳観などであり、

それらが幼少のころからの暮らしの中で、知らず知らずの内に空気のように入ってきて自分の道徳心の根底になっている」と悟るに至ります。

そして、「欧米人から見れば遅れた野蛮な東洋の一民族だと思われているかもしれないが、

日本人は決してレベルの低い民族などではない。

日本人には独自の精神があり、それは西洋の精神と比べても優るとも劣らない。」

と考え、この日本独自の精神を欧米の人々に理解してもらうために、

日本人を象徴する「武士(サムライ)」という人物像を示す『武士道』と題して、

西洋の価値観や文化と対比しながら、自分の理想を込めてアメリカで出版したのです。

この当時、明治維新を経て欧米との交流も深まっていく中、

開国から30年余り、近代化したばかりのちっぽけな島国日本は、

日清戦争に勝利したことによって世界中から大変な注目を浴びていました。

日本人の強さの秘密を知りたいと思っていた欧米の人々は、こぞってこの本を読み、

日本人の心に根づいた独特の洗練された道徳心や倫理観に驚き、

大きな話題となって、『武士道』はたちまち世界的なベストセラーになったのです。

内容としては、鎌倉時代から脈々と続く武家社会において、その秩序を守るために、

神道、仏教、儒教の教えが、相乗的に混ざり合って徐々に洗練されていき、

「義」「勇」「仁」「礼」「誠」「名誉」「忠義」という7つの徳に代表される道徳心が形成され、武士はそれらをどのような形で実践したかを説いています。

尚、『武士道』出版によって国際的な著名人となられた新渡戸稲造氏は、

出版から20年後の1920年の国際連盟設立時に、事務次長の一人に選出され、

数々の功績を残して7年後に退任されました。

剣道をする、しないに関わらず、

現代日本においても、知らず知らずのうちに行っている行為や考え方、

日本人の生活様式の根底には、この武士道がルーツとなっているものが数多くあります。

日本人としての道徳心や倫理観など、崇高な精神性を学ぶのに大いに役立ちます。

原書の翻訳本は、小学生や中学生の方々が読まれるには、ちょっと難解な部分が多くありますが、以下のマンガで描かれた『武士道』などは、

新渡戸稲造氏の紹介や、現代にも当てはまる事例などを用いて解説されており、

小学生でも楽しく学ぶことができますし、大人でも入門書として大いに役立ちます。

グローバル化がどんどん進み、世界中の人々との交流が益々盛んになる現代こそ、

日本人として世界に誇れる精神性を理解し、身に付けることが益々大切になっています。

尚、今日でこそ「武士道精神」というような言い方は、一般的になっていますが、

この新渡戸稲造著の『武士道』以前には、そのような言い方はなかったらしく、

武士の道徳心や倫理観などを意味する呼称としての『武士道』の起源がここにあり、

剣道をはじめとする武道に限らず、何かの競技や習い事などで、

「その技を磨く稽古を通じての人間形成、人格の完成をめざす」といった『道』の理念が、より明確になったと考えられています。